�m�����ԍ��F�O�P�P�W�n

�y�͂��߂� INTRODUCTION�z

�ۍj�E�[�j�S�P�ځE�E�L�S�P�� �C�`���E�E�L�S�P Ricciocarpos natans (L.) Corda �́A

���č����̐��c���ɕ��ʂɌ������d�ۗނ́A�ЂƂł������B

�������A�ߔN�̓y�n�J�����ƁE�p���H�̒������E�O�ʃR���N���[�g���蓙�̊����ρA�_��A�����������ɂ��A

���R���z��͋}���ɋ��܂�A���ɂ͊��Ȃ́A���b�h�f�[�^�u�b�N��

�u�d�ۗ� �b�q�{�d�m(��Ŋ뜜�T��) �v�ƋL�ڂ����Ɏ������i���O�P���R���ǐ������l���Z���^�[�E�������l�����V�X�e���j�B

�����ŁA����͐�t���ɂ����Đg�߂ȟ��p���ߒr�ł���A�����s���ݗY�փP�r�i���O�Q�j��

��ɂƂ�A���Ƃɗ��炸�A��ʎs�����x�������{�\�Ȏ�@��p���āA

�C�`���E�E�L�S�P�̌����ʂ𖾂炩�ɂ��邽�߂̒��������{�����B

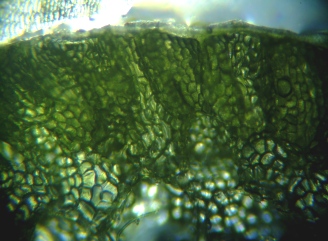

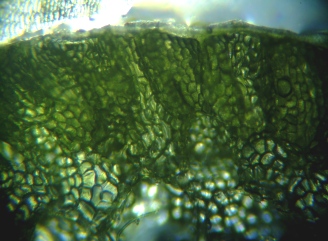

�C�`���E�E�L�S�P�̑S�i�i���Ձj�Ɛ����p���i�p�j��Fig.01-02�ɁA�t��́i�㕔�j���f�ʂƉ����̐�[����Fig.01b-02b�Ɏ����B

fig.01 �X�|���W��̗t��� fig.02 �ؕЂ�������������

fig.01b �t��́i�㕔�j���f�ʁi�������ʐ^�j fig.02b �����̐�[���i�������ʐ^�j

��

�y�ޗ��y�ѕ��@�@MATERIALS AND METHDS�z

�Y�փP�r�̐��ӂ�k���Œ������A�C�`���E�E�L�S�P�̌������m�F�����G���A�R�P���̓��A

�Q�P����I�����A�R�h���[�g�@�ɂ�钲���g�����ꂼ��P���ݒu�����B

�P���̖ʐς́A�e�X�T�O�����~�T�O�����i�O�D�Q�T���Q�j�Ƃ��A�g�̎x���W�{�͗Y�փP�r

���V�U�����e�Ɋ������̂Ă��Ă����͂ꂽ�|���g�p�����B

�g�́A�z�[���Z���^�[���Ŏs�̂���Ă���|���v���s����������q���i�F�j���A

��ӂT�O�����ƂȂ�悤�������g�p�����B

��������́A�s�̂̃R���x�b�N�X�i�T�D�T�����̋y�тQ�O�����́j���g�p�����B

�P���ist.k01�j�͋����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�Ƃ��A

�ʂ̂P���ist.m01�j�͋����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�ɐݒu�����B

���v�Q�����f�W�^���J�����̐������掿���[�h�Ŏʐ^�B�e����Ƌ��ɁA�G���A�R�P�����̊e�������Ƃɖڎ��ɂ��A

�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e�����u�܂�E�����E�S�ʖ��W�v�̂R�i�K�Ɏ��ʂ��A

�i�K���Ƃ̖ʐς𑪒肵�A�L�^�����B

�A���A�������掿�f�W�^���ʐ^���p�\�R���Ɉڂ��A�p�\�R���̃f�B�X�v���[�i�Q�P�C���`�j��ŁA

�X�N���[�������Ȃ���A���ist.k01-st.m01�j���̃C�`���E�E�L�S�P�S�����𐔂��i���̑召�͕s��Ƃ����j�A

�u�����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�v�y��

�u�����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�v�̑S���������l���擾�����B

�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e���i�K�ʂɁA�u�S�ʖ����������l���P�D�O�v�E�u�����������l���P�D�O�v�E

�u�܂灁�����̔������O�D�T�v�̌W����^���A�S���������l�ɌW���Ɩʐς��悶�A�ʐς��Ƃ̑S�����Ɋ��Z�E���肵���B

��

�y���ʁ@RESULTS�z

�Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���i���j�E�P�O�F�R�O�`�P�R�F�R�O�E�V�V�E�����j�ɐݒu�����A�P���ist.k01�j�y��

�ʂ̂P���ist.m01�j���AFig.03-04�Ɏ����B

fig.03 �ist.k01�j fig.04 �ist.m01�j

���ist.k01�j�́u�����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�v�ŁA

���ist.m01�j�́u�����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�v�Ƃ����B

�܂��A�ist.mn�j�ɂ́A�����g�͐ݒu���Ă��Ȃ����A�ist.k01�j�y�сist.m01�j�Ɠ��l�ɁA

�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e�����A�R�i�K�Ɏ��ʂ��A�i�K���Ƃ̖ʐς𑪒肵�A�L�^�����B

�G���A�R�P���ɂ��āA�i�K���Ƃ̖ʐρE�S���������l�E�S��������l�����ATable.01�Ɏ����B

| �G���A |

�������� |

�Z�o�ʐ� |

�e����� |

�W�� |

���� |

�S���� |

���̑� |

�@ |

�@ |

| st.k01 |

�O�D�T�~�O�D�T�� |

0.25 |

���� |

- |

1230 |

1230 |

���[�O�`�Q�O�����E���F���� |

| k02 |

�P�D�T�~�T�D�O�� |

7.5 |

���� |

1 |

�@ |

36900 |

����E���������|�̒� |

| k03 |

�P�D�T�~�T�D�O�� |

7.5 |

���� |

1 |

�@ |

36900 |

���[�O�`�Q�O�����E���F���� |

| k04 |

�T�D�O�~�Q�D�O�� |

10 |

�܂� |

0.5 |

�@ |

24600 |

���� |

�@ |

�@ |

| k05 |

�T�D�O�~�T�D�O�� |

25 |

���� |

1 |

�@ |

123000 |

���� |

�@ |

�@ |

| �v |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

222630 |

�@ |

�@ |

�@ |

| �G���A |

�������� |

�Z�o�ʐ� |

�e����� |

�W�� |

���� |

�S���� |

���̑� |

�@ |

�@ |

| st.m01 |

�O�D�T�~�O�D�T�� |

0.25 |

�S�ʖ��W |

- |

8000 |

8000 |

���[�O�`�Q�O�����E���F���� |

| m02 |

�P�D�O�~�T�D�O�� |

5 |

�S�ʖ��W |

1 |

�@ |

160000 |

���� |

�@ |

�@ |

| m03 |

�Q�D�O�~�P�T�D�O�� |

30 |

�S�ʖ��W |

1 |

�@ |

960000 |

���� |

�@ |

�@ |

| m04 |

�P�D�O�~�S�O�D�O�� |

40 |

�܂� |

0.5 |

�@ |

98400 |

���� |

�@ |

�@ |

| �v |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

1226400 |

�@ |

�@ |

�@ |

| �G���A |

�������� |

�Z�o�ʐ� |

�e����� |

�W�� |

���� |

�S���� |

���̑� |

�@ |

�@ |

| mn01 |

�Q�O�D�O�~�R�D�O�� |

60 |

�܂� |

0.5 |

�@ |

147600 |

���[�O�`�P�O�����E���F���� |

| mn02 |

�P�D�O�~�P�O�D�O�� |

10 |

�S�ʖ��W |

1 |

�@ |

320000 |

���� |

�@ |

�@ |

| mn03 |

�T�D�O�~�P�O�D�O�� |

50 |

�S�ʖ��W |

1 |

�@ |

1600000 |

����E�͂ꃈ�V���̒� |

�@ |

| �v |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

2067600 |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���v |

�@ |

245.5 |

�@ |

�@ |

�@ |

3516630 |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Table.01 �Y�փP�r�R�G���A�̃C�`���E�E�L�S�P�����l�y�ёS��������l

�Y�փP�r�Ɍ�������C�`���E�E�L�S�P�́A�R�G���A�̍��v�Q�S�T�D�T���Q�ɕ��z���m�F�����B

�J�E���g���������l��p�����S��������l�́A�R�C�T�P�U�C�U�R�O���ł��邱�Ƃ��A���炩�ɂȂ����B

��

�y�l�@�@DISCUSSION�z

�����R�ی�s���̊ϓ_����

�C�`���E�E�L�S�P�́A���Ȃ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�Łu�d�ۗ� �b�q�{�d�m(��Ŋ뜜�T��) �v�Ƃ����B

�P�X�X�X�N�̐�t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj�ł́u�d�ۗ�,�`�@�ŏd�v�ی쐶���v�ł������i���O�R�j�B

�������A�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�Łu�a�|�c �ی��v���鐶���v�Ɋi�������ꂽ�i���O�S�j�B

���ꂼ��̃J�e�S���[��Δ䂵�A���̒�`���ATable.02�Ɏ����B

| �@ |

���� |

��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj

�P�X�X�X�N |

��t�����b�h���X�g

�Q�O�O�S�N |

| �J�e�S���[ |

�d�ۗ�

�b�q�{�d�m

��Ŋ뜜�T�� |

�d�ۗ�

�`

�ŏd�v�ی쐶�� |

�d�ۗ�

�a�|�c

�ی��v���鐶�� |

| ���̒�` |

��ł̊�@��

�m������� |

�̐����ɂ߂ď��Ȃ��A�����E��������ɂ߂Č����Ă���A

�����E����n�̂قƂ�ǂ������ς̊�@�ɂ���A�Ȃǂ̏�

���鐶���B���u����߁X�ɂ���t�������ŁA���邢�͂����

�߂���ԂɂȂ邨���ꂪ������́B

���̃J�e�S���[�ɊY�������̌̐�������������e���y�їv����

�ő���̓w�͂������Čy���܂��͔r������K�v������B |

�a �d�v�ی쐶��

�b �v�ی쐶��

�c ��ʕی쐶��

�a�|�c �ی��v���鐶��

�ۊǑ��ȊO�̐A���ł́A�J�e�S���[�敪�a,�b,�c����ʂ��Ȃ�����

|

Table.02 ���ȁE��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�E��t�����b�h���X�g�ɂ�����C�`���E�E�L�S�P�̈���

�C�`���E�E�L�S�P�̈����ɂ��āA���ȂƂP�X�X�X�N�̐�t���͂قړ�������ł������B

�������A�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�ł́A���炩�Ƀg�[���_�E�����Ă��邱�Ƃ��C������ł���B

��

�����j�͌J��Ԃ�

�Y�փP�r�ɂ����鐅���A���т̌�����Ԃ́A�P�X�V�W�N����P�X�W�O�N�ɂ����Ă��������A����i�P�X�W�S�j���ڍׂ���Ă���i���O�T�E�p���j�B

�Y�փP�r�̐����A���́A�P�X�V�X�N�O�T���O�V���O�X���ɂقڑS�ʓI�ɐ��ʂ��Ă���A���̊T���͓������Ƀq�Vtrapa�A�������Ƀn�Xnelumbo�A�ł������i���O�T Fig.11�j�B

�������A�P�X�W�O�N�O�T���͒���������ɖ�V�O�����������A�O�X���͂���Ɋg�債��W�O�������ł��Ă���i���O�T Fig.11�j�B

���̌���������i�P�X�W�S�j�́A

�uthe considerable reduction of surface cover in 1980 occurred as a result of winter drawdown and unfavorable summer weather occurred at that time and/or the introduction of the grass carps.�v�Əq�ׂĂ���B

�v��A�u�i���ʂ��Ă��������A���́j�P�X�W�O�N�̏k���́A�~�G�i�P�X�W�O�N�O�P�`�O�Q���j�������E���ʒቺ�̌��ʋy�сA�D�܂�����ʉĂ̓V��ɉ����āi�܂��́j�����̓����ɂ��N�������v�ƂȂ낤�B

�T�d�ȕ\�����_�ȕ\���ɕύX���A�Z�������Ɍ������Ƃ��������Ȃ�u�\�E�M����������A�����A���т̖�W�O�����P�N�ŏ��ł������v

���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B

��

���Ăё��H���\�E�M���̕����Ɛ�Ŋ뜜�U�ރK�K�u�^�̌���

�Y�փP�r�ł́A�Q�O�O�U�N�O�Q���ɑ��̔ɖΖh�~��ړI�ɁA�ĂсA���H���\�E�M���i���O�U�E�O�V�E�O�W�j���������ꂽ�B

�Q�O�O�V�N�t�G�E�ċG�E�H�G�܂łɁA�\�E�M�������ȑO�ɔɖ��Ă����A�}�c���E�I�I�J�i�_���E�q�V�E�K�K�u�^�E��

�̒����A���сE���t�A���т̐����A������ŁE������ԂɂȂ�A����ɒ����A���т̃}�R���E���V���̐V����H�Q����Ă���i���O�X�j�B

�����A���т̌�����ԂɂƂ��Ȃ��A��D�̊��グ�ɂ��h�{���̍ėn�o�ɋN�������A���v�����N�g���i�����ށj�̑�ɐB

�����O�����B

���t�A���ł́A���Ȃ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�Łu��Ŋ뜜�U�ށE�u�t�v�Ƃ���A

�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�Łu�b �v�ی쐶���v�Ɏw�肳�ꂽ�K�K�u�^���A�Y�փP�r�ɂ����Ċ��Ɍ�����Ԃɂ���B

�����A���ю��̗��j�͌J��Ԃ����A�Ăѓ��������s������B

��̍���i�P�X�W�S�j�̂P�X�W�O�N�����̗l�����A�Q�O�O�V�N�̗Y�փP�r�ɐS�Ȃ炸���Č�����Ă���B

�\�E�M�������ȑO�̂Q�O�O�R�N�O�X���Q�T���y�у\�E�M��������̂Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���́A�K�K�u�^�����|�C���g�̕ω����AFig.05-06�Ɏ����B

fig.05 �K�K�u�^�Q���i�Q�O�O�R�N�O�X���Q�T���j fig.06 �K�K�u�^�͌�����ԁi�Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���j

��

���Y�փP�r�̖����Ɍ�����

�P�X�W�O�N�̎���E�K�K�u�^�̎���E�y�т����̊܈ӂ���A

�C�`���E�E�L�S�P�ɑ���\�E�M���̐H�Q���뜜�����Ƃ����A�V���ȓ��L����Y�փP�r�ɐ������B

��q���������܂��A��t���́A�M�d�퐅���A���̌p���I���ЂƂȂ蓾��l�דI�����r���̎w�������ׂ��ł͂Ȃ��낤���B

�x���Ɏ��������͔ۂ߂Ȃ����̂́A�p���I���Ђ�f����A�e���x��ቺ�����邱�Ƃ́A�L�ӂł��낤�B

�{�����ł́A�Y�փP�r�̈ꕔ�Ί݂̒T�������{�������A�S�Ί݂ɂ����錻���C�`���E�E�L�S�P�̒T�����͂��߁A���̐�Ŋ뜜��

�̒T���́A���㌟������K�v�����낤�B

��

�y�ӎ��@ACKNOWLEDGMENTS�z

�{���������{����ɓ�����A�Y�փP�r�ɂ�����C�`���E�E�L�S�P�����̏������A�z�[���y�[�W�u�Y�փP�r�o�X�t�B�b�V���O�K�C�h�v�i���O�X�j

��Ɏ҂����[�i�n���h���l�[���j����ɁA�����\���グ��B

�܂��A�_�ސ쌧���Y�Z�p�Z���^�[�����ʎ����ꗘ�g�V�����ɂ͕����{���̗��ւ�^���Ē����A�S��芴�ӂ��܂��B

��

�y�Q�l�����@REFERENCES�z

�i���O�P�j���ȁi�Q�O�O�W�j�F���Ȏ��R���ǐ������l���Z���^�[

�i���O�Q�j�u�U�E���C�N�`�����v�v�u�V�[�N���b�g�E�|�C���g�O�O�O�P�Y�փP�r�v

�i���O�R�j��t���i�P�X�X�X�j�F��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj�C

�i���O�S�j��t���i�Q�O�O�S�j�F��t�����b�h���X�g�C

�i���O�T�jHidenobu KuNiI�i1984�j�FSeasonal Changes in Water Quality and Surface Cover of Aquatic Plants in Pond Ojaga-ike, Chiba, 1978-1980.

Memoirs of The Faculty of Science, Shimane University, 18, pp.59-68,

�b��a��F����G�L�i�P�X�W�S�j�F�P�X�V�W�N����P�X�W�O�N�ɂ������t���Y�փP�r�̐����ƐA��̋G�ߕω��D������w���w���I�v�i�P�W�j�����D�U�V�D

�i���O�U�j�y���@���E������Y�E�D��`�Y�E�����r�Y�E���q�P�F�i�P�X�V�O�j�F�����E�A���D�����E�P�����D�Ώ��[�C�����C�����D�P�P�|�W�X�D

�i���O�V�j���@��g�i�P�X�W�R�j�F�����D������p�����u�D�V�ÉȊw�Z�p�o�ŎЁC�V�ÁE�����C�����D�Q�O�R�|�Q�O�T�D�i���͏\�Ƀ\�E�����̗��e�Ƀn�l�_�j

�i���O�W�j���c�M��i�P�X�W�U�j�F�\�E�M���W�����������D���Y�����C�搅�Y�����������������D�O�P�|�V�U�D

�i���O�X�j�u�Y�փP�r�o�X�t�B�b�V���O�K�C�h�v

�i���P�O�j��ꖖ�j�E�Όˁ@���i�P�X�W�O�j�F�C�`���E�E�L�S�P�D���{�����A���}�ӁD�k���فC�����C�����D�Q�V�W�|�Q�V�X�D

|