[整理番号:0125]

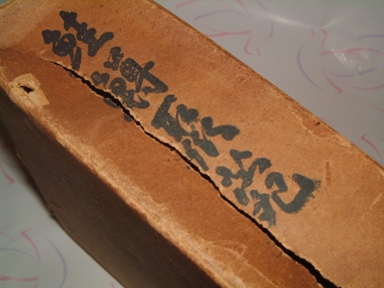

『鮭鱒聚苑』(※02・ケイソンジュエン)を函に入ったまま観察すると、どうも函の痛みが激しいようだ。

函から本を抜き出し仔細に点検し、本そのものは修理の必要がないと判断した。

問題は函で、その症状は、

天の左右切れ、地の左右切れ、入口左右の切れと欠損、突き当りの長大なる切れ、

角部の磨れ穴開き、と函の身にしては満身創痍の重傷と診立てられた。

fig.01 函の天の左右切れと fig.02 函の地の左右切れ

経年変化があるにせよ、どのように扱ったら、この悲惨な現状になるのか、にわかに想像もつきかねたが、

ひとつにはモノのない時代の劣悪なボール紙の紙質と薄さが、ふたつには二重三重にせず一重で使用した構造が、

二大破損原因と推定された。

この作りでは、ワンオーナーでも経年変化や、はたまた幾たびか流通し古書となれば、やがて函が壊れ捨てられ、裸本となるのもうなずける。

fig.03 突き当りの長大なる切れと fig.04 入口左右の切れと欠損

函の背に印刷された書名と著者名、表面に貼付された外題紙を損なわぬ方針で、函の補強に掛かる。

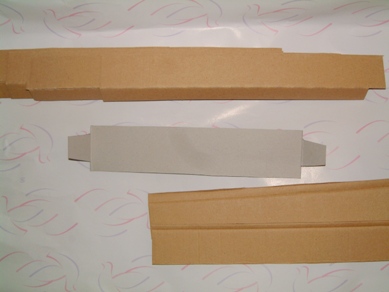

第1に、函の背(書名と著者名が印刷されている)の裏側に、菓子箱から切りだした部材を貼付する。

次に、天の二辺と地の二辺の外側にL形アングル材を貼付し、

入口左右の外側は厚紙補強で切れと欠損を修復、さらに入口四周は薄紙化粧貼りを施す。

それでようやく「まあ、こんなもんだろうライン」に落ち着いた。

fig.05 修理部材と fig.06 修理途中状態

fig.07 完成状態(表)と fig.08 完成状態(裏)

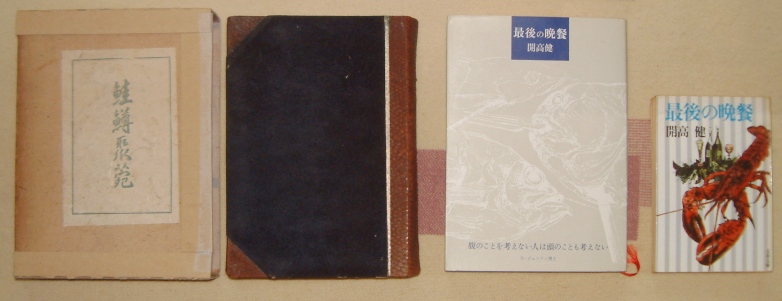

『鮭鱒聚苑』とは、どのような内容の書物であるか、上手な説明を引用しよう。

開高 健、曰く。

「冬の窓ぎわでうつらうつらそういうことを考えながら、手もとの『鮭鱒聚苑』という古書を繰る。

これは昭和十七年、水産社という見慣れない出版社からでた本だが、背表紙がサケの皮で装丁してある珍しいものである。

この本には親しい記憶がある。『諸君!』の末尾近くで『雑木林通信』という一滴の光を毎号書いていらっしゃるナチュラリストの

足田輝一氏が『週刊朝日』の編集長だった頃、今から十三年、十五年以前のことになるが、私は『日本人の遊び場』、

『ずばり東京』、『ベトナム戦記』などのルポを連載していて、毎週のように顔をあわせていたのだが、あるとき、

釣りの本を出版した。そのうち三十冊を私家版として何か面白い装丁をしようと考えたが、考えあぐねているうちに、

足田氏から、サケの皮をあしらってみてはどうですかとヒントされて、この本を見せられたのだった。

読んでみて内容の周到と精緻にすっかり感服したが、装丁のアイデアもいいので、私としては自分の本をインドのヤンピの皮で

蔽ったうえにサケの形に切りとったサケのなめし皮を埋めこんで私家版を作ることにしたのだった。

この原稿を書くために同書を、編集部を通じて、名古屋の金森コレクションから借出してもらった。

金森コレクションというのは明治以後のわが国で出版された釣りと魚に関する本いっさいがっさい細大漏らさずの

コレクションであって、令名は有識者のあいだにとどろいている。

十数年をへだてて稀書にもう一度出会ったわけだが、あらためて読みかえしてみて、ふたたび感服した。

これは七二二頁にもなる大部の本だが、そのなかにサケに関する古今東西の伝承、民話、漁法、料理法、缶詰や燻製の作り方、習俗、

生態、魚種、何から何までが網羅してあって、まったく古くないのである。(以下略)」

『最後の晩餐』「一匹のサケ」(※05・06)。

仰天の装丁については、

「本書の背皮は、北洋に於て漁獲せる鮭の皮をなめしたもの、また表装のウールトーンはスフ生地に毛屑を吹きつけたもので・・」と、

『鮭鱒聚苑』凡例に記された通り、なんと鮭装である。

そのディティールは、本稿背景写真に掲載したから、

往時、1500以上も鮭の皮をなめした人の苦労を偲びつつ、とくとご覧あれ。

fig.09 『鮭鱒聚苑』と、『最後の晩餐』

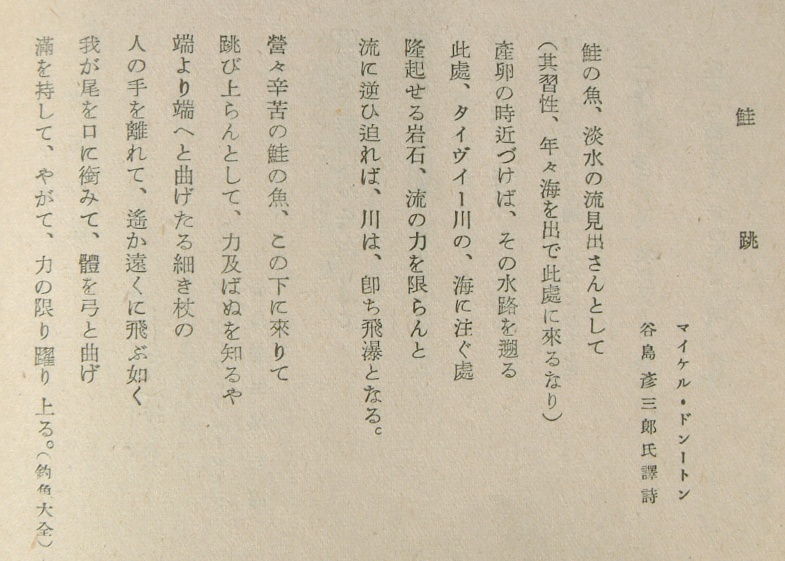

『鮭鱒聚苑』は、英国のサケ・マス釣り文化も取り上げており(152pp)、

その中に、アイザック・ウォルトンの『釣魚大全』から「鮭跳」が紹介されている(fig.10)。

「鮭跳」は、谷島彦三郎訳 「1939(昭和14)年・春秋社」だが、他の日本語版『釣魚大全』で、

和訳者の微妙を味わうのも楽しく、其々の1行目を挙げておく。

fig.10 「鮭跳」(『鮭鱒聚苑』152pp より)

『完訳釣魚大全』森 秀人訳・1974(昭和49)年→155pp(※03)

●鮭がその河をのぼる決意のとき

『釣魚大全』平田禿木(喜一)訳・1979(昭和54)年→205pp(※04)

●して、鮭の淡水の流に出でんと求め、

『釣魚大全』立松和平訳・1996(平成08)年→164pp(※08)

●心が騒ぎ立ち サケは川の水に呼ばれる

『完訳釣魚大全』飯田 操訳・1997(平成09)年→219~220pp(※09)

●サケは、成長し、その季が近づけば、

やはり、英語で楽しみたい釣り人には、比較的近年に発行された、

『The Compleat Angler, Isaak Walton, Illustrated by Arthur Rackham』(※07)

が、カラーイラストの美しい大型本だからお勧めで、お目当ての詩は129ppにある。

●and when the salmon seeks a fresher stream to find,

『鮭鱒聚苑』原本の入手は、さすがに困難かも知れぬが、

その後、北日本海洋センターから復刻版(限定200部、750頁、函)も出版されたようだ。

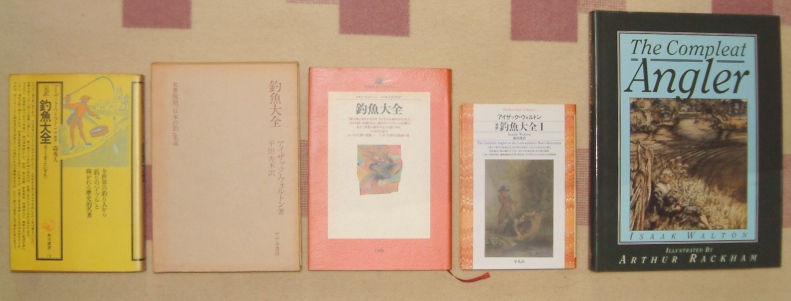

fig.11 『釣魚大全』各種版

サケ・マス派の釣り人に、おまけをもうひとつ。

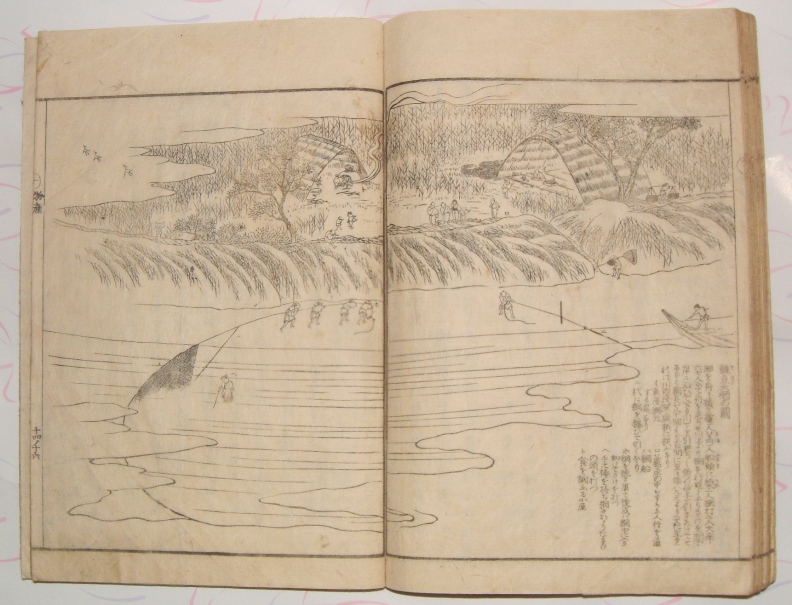

『鮭鱒聚苑』見開き(表裏とも)は、『利根川図誌』(安政02年・所蔵者記載なし)から「さけ大網の圖」が転載されているが、

左辺がトリミングされ、印刷は都合で朱色単色になり原本とは相違している。

よしさん所蔵の『利根川図誌』(※01・安政02年)から、葛飾北斎描くところの同図(巻一・十四ノ十六丁)を紹介しておこう。

fig.12 「さけ大網の圖」画:葛飾北斎 よしさん所蔵『利根川図誌』より

あの開高 健の蔵書に『鮭鱒聚苑』はなく、彼は借用して「一匹のサケ」をものにした。

『冒険者と書斎』所収「開高 健略年譜」(※10)によれば、開高 健49才の単行本である。

さて、諸兄は何を読んで何をものにするか、それが問題だ。

【謝辞】

(special thanks Mr S.watanabe and hi's Grandfather, yoshisan.)

【参考文献(よしさん架蔵書)】

※01『利根川図誌』赤松宗旦 1855(安政02年)全六巻6冊 和本

※02『鮭鱒聚苑』松下 高・高山謙治1942(昭和17)年08月30日 750pp 水産社 7円 1500部

※03『完訳釣魚大全』森 秀人 1974(昭和49)年12月30日初版 437pp 角川書店 1100円

※04『釣魚大全』平田禿木(喜一)・1979(昭和54)年05月15日復刻版 3+10+8+375pp アテネ書房

※05『最後の晩餐』開高 健 1979(昭和54)年05月01日第1刷 380pp 文芸春秋 1700円

※06『最後の晩餐』開高 健 1982(昭和57)年04月25日第1刷 397pp 文春文庫 文芸春秋 440円

※07『The Compleat Angler, Isaak Walton, Illustrated by Arthur Rackham』 1992年 224pp The Promotional Reprint co. London, uk

(Izaak が通例だが原本に従い Isaak と表記した)

※08『釣魚大全』立松和平 1996(平成08)年08月20日初版第1刷 316pp 小学館 1600円

※09『完訳釣魚大全Ⅰ』飯田 操 1997(平成09)年01月15日初版第1刷 410pp 平凡社 1200円

※10『冒険者と書斎』編:高丘 卓 1997(平成09)年09月18日第1刷 314pp ランティエ叢書 角川春樹事務所 1000円+税

※11『図書館の製本』 古野健雄 1972(昭和47)年02月15日第1刷 239pp 日本図書館協会 600円

※12『製本ダイジェスト』牧 経雄 1972(昭和47)年09月01日第5刷 140+5pp 印刷学会出版部 250円

【注】

『利根川図誌』『鮭鱒聚苑』から本稿への、写真複製・有線送信・本HP掲載公表は、

「ベルヌ条約」及び「万国著作権条約」並びに国内法「著作権法」を踏まえた合法行為です

|