[整理番号:0111]

第10回〜第11回釣り問題研究会参加報告

★第10回釣り問題研究会

第10回釣り問題研究会は、2006年12月16日(土)東京海洋大学で開催された。

今回の統一テーマ『管理釣り場の現状と将来』ーサケ・マス類の管理釣り場を中心にーの下、

1『内水面の釣りと内水面養殖業の関係 ―センサス分析を中心に―』を、東京海洋大学・工藤貴史先生が

2『現代管理釣り場事情(仮題)』を、

Fishing Area News 編集長加藤康一さんが

3『管理釣り場経営の現状と将来(仮題)』を、

林養魚場石田真哉場長が、それぞれ報告された。

1『内水面の釣りと内水面養殖業の関係 ―センサス分析を中心に―』

東京海洋大学・工藤貴史先生

工藤先生は、「釣りと漁業との関係」は、海面で対立関係に近く、内水面は共存関係に近いこと、

また「内水面における釣り(遊漁)と漁業との関係」では、釣り客数と養殖生産量の変化は同調している、と概観された。

さらに、農林水産省が5年ごとに実施している漁業センサスの最新版・2003年(第11次)漁業センサスの結果から、

「内水面における釣りの動向」は、釣り客数・小売市場・放流数とも、1990年代後半をピークに減少に転じていること、

「内水面における養殖業の動向」では、ニジマスは安定価格ながら生産量が半減しつつあり、

その他のマスは安定生産量で価格が上昇していること、

ニジマスの販路は往年の旅館飲食業から現在は釣堀が首位であること等を解析し、紹介された。

2『現代管理釣り場事情(仮題)』

Fishing Area News 編集長加藤康一さん

Fishing Area News 編集長加藤さんは、「釣り場」について、釣れる釣り場は人気がある反面、

簡単に釣れてしまい30分で飽きる釣り場もあること、大物を釣らせる釣り場や修行しないと釣れない

釣り場、厳しいルールの釣り場等があり、釣り場ごとに経営者のポリシーが反映されているとの見方を披露された。

また「釣り道具」は、少数量製作かつ多様化し、最近4年間で専用品が充実してきたこと、

「釣り人」については、最近4年間にビギナーが減少しているように感じられること、

「イメージしていた釣り場と違って、ビギナーが落胆し、リピーターにならないのではあるまいか」と、

その原因のひとつを推定された。

3『管理釣り場経営の現状と将来(仮題)』

林養魚場石田真哉場長

林養魚場の石田さんは、1877(明治10)年アメリカからの発眼卵導入に始まる「日本における養鱒業の歩み」を

イントロに、不況に伴う出荷量減少・ニジマスの価値観低迷等「問題点」を挙げられた。

こうした歴史を踏まえ、「現状」は食用から遊漁用へと養殖スタイルが変化し、また養魚場そのものも

アミューズメント化した管理釣り場を経営する等へ変化している状況を報告された。

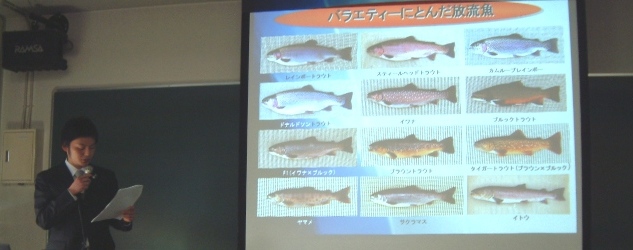

養殖スタイルでは、管理釣り場で求められているファイトする魚、食べておいしい魚、環境変化に強い魚の作出のため、

泥濁りさえあり得る0〜26℃の河川水を給水に用い、注水口と水車で水流をつけられる360m3丸池を使用した

(従来なら魚が15トン入るのに)7〜8トンに抑えた薄飼いをしたり、遺伝的問題解決のため、

2ケ月に1度はアメリカより卵を導入・交配して、ヒレのピンとした魚を得る等の努力が開示された。

さらに、トイレ・レストラン・宿泊施設までも備えたアミューズメント風フィッシングパークたる

フォレスト・スプリングスの福島県那須白河・福島県裏磐梯・宮城県蔵王・神奈川県開成町への展開を紹介された。

「将来の課題」については、遊漁向け養殖の探求、魅力があり生態系や周辺環境に配慮した釣り場運営等を伺った。

Qビギナーへの現場の対応内容にはどのようなものがあるか(よしさん)

Aスタッフが指導する、蓄用池で釣らせる、餌釣りさせる(ところもある)

Q釣れる・楽しめるためにインストラクターはいるか

Aいない所が多く、特色の事前PRもほとんどされていない

○釣り具メーカーが(製品PRがてら)派遣しても良いのではないか

Q生魚の輸送はどうしているか

A活魚車(酸素供給装置付FRPタンク・24時間OK)を自製し中部地方や青森まで運んでいる

Q養殖業は儲かっているか

A養殖業は厳しい、管理釣り場に頼る方向にある、等々のディスカッションがあり、

奥山文弥(東京海洋大学リエゾンセンター)客員教授は、

「養魚場はアミューズメント化することで第1次産業から第3次産業へ移行しつつあり、釣りだから

経営者と釣り人との間の情報フィードバックが簡単にできるメリットがある。

管理釣り場の役割は、ビギナーに楽しく釣らせること・マスを釣って幸せを感じてもらうことではあるまいか」と

見解を述べられた。

【追記】

2006年夏から仮営業を始めていた、神奈川県の開成水辺フォレスト・スプリングス

に、2007年03月レストハウスが完成し、イベントに利用も可能となった。

東京海洋大学キャンパスの紅葉

★第11回釣り問題研究会

2007年03月17日(土)、東京海洋大学で開催された第11回釣り問題研究会に出席した。

今回は統一テーマ『江戸前のはぜ釣りに学ぶ』の下、

1『江戸前のはぜ釣りの文化史』を、

釣りジャーナリスト藤井克彦さんが

2『江戸前の海とマハゼの関係史』を、釣り問題研究会の吉野暢之さんが、それぞれ報告された。

1『江戸前のはぜ釣りの文化史』

釣りジャーナリスト藤井克彦さん

藤井さん登壇。

すると、見よ(写真をご覧あれ)。

笠こそ携えぬものの、東作の手バネ竿・水雷などを持ち、そのまま深川あたりから櫓漕ぎの舟に

乗れる出で立ちである。

藤井さんの報告には、江戸時代の川柳集『誹風柳多留』からの引用紹介も多く、例えば餌のゴカイ採りの話には、

「田植えほど 尻を並べる ゴカイ掘り」

「餌掘りは めゝずで 飯を食っている」等に始まった。

継ぎ竿の誕生、船宿の誕生、道具の変遷、ハゼ船の変遷とルール・マナーの確立、

ハゼ釣り場の埋立と江戸前のハゼを守る会の話、さらにハゼの食文化に及び、自身が江戸っ子で、

江戸前遊漁・食文化史研究家藤井さんならではの報告であり、楽しい時間を提供頂き、魅了された。

餌のゴカイ採りの話で、ゴカイを掘る道具を「マンガ」とし、語源は不詳と説明されたが、

『はぜ・ぼら釣』(佐藤垢石・鈴木 晃、1942年09月15日初版・鶴書房・132〜133ページ)の、

「漁人片語」の「餌の話」に、

「(略)採集方法は干潮時に萬鍬を以って砂泥を手早く掘る、(略)」と見え、

よしさんも地元・千葉寒川・登戸界隈の浜で実物を見て育ち、「マンガ」の音(オン)で記憶しているから、

萬鍬のナマリが「マンガ」であろう。

2『江戸前の海とマハゼの関係史』

釣り問題研究会の吉野暢之さん

吉野さんは、第4回釣り問題研究会(2005年10月22日)の統一テーマ『海面における釣り問題の諸相』における

『東京湾からみる陸釣りの現在・過去・未来』に次ぐ、2回目の報告である。

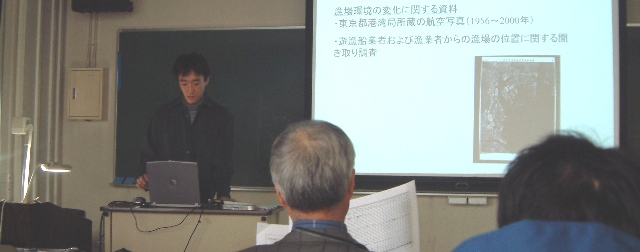

1950年頃から2005年にいたる、東京湾の漁場環境・遊漁・漁業の変遷に関する資料を駆使した、

吉野さんお得意の手法による現代的報告は、スマートである。

漁場環境の変化では、「東京都内湾における埋立の推移と水深の変化」を図示され、改めて驚いた。

マハゼが春の浮遊仔魚〜着底稚魚時代、夏秋の成長期を過す場所、つまり水深0〜5mの浅場が、

1956(昭和31)年には、1910(明治30)年に比し、大分残っていたものの、

2000(平成12)年には、ほとんど消滅している。

消滅原因は、海面の埋立と、残された海面の航路化(水深10m以深への掘下げ)、

つまり人為的環境改変であると、明確に見てとれる図だ。

これでは江戸前のマハゼは、生活の場を奪われ、釣果も漁獲も激減するのが道理である。

「環境というのはどんどん変わるわけです。人為的にも変わるし、自然にも変わります。それに適応して

生物相も徐々に変わっていって、たとえば今までいた生物がほかに移動したり、ほかの生物が侵入して来たり

して、生態系そのものが変わっていったりします。(中略)

人間が環境を改変すれば、それに適した外来種も増えます。もしそういうことがなければ、外来種もあんまり増えないでしょう。

琵琶湖は典型的だと思うけれど、琵琶湖総合開発で護岸整備をして、あれから外来魚、とくにブルーギルが増えているというのは、

おそらく今までの在来種にとってはあまりよくない環境になって、ブルーギルにとってはとてもいい環境になったので

増えたということです。」と

『底抜けブラックバス大騒動』(2005年05月01日初版・つり人社・58〜59ページ)で述べた、

早稲田大学池田清彦教授の言葉が、よしさんの耳元に蘇ってきた。

ご承知のように、昨今の漁場は対岸千葉県の木更津周辺・小櫃川河口の浅海である。

その上で吉野さんは、「自然とヒトとの関わり重視」から「環境保全重視」へと社会が変化する中で、

「マハゼとヒトとの関わりが希薄化しているのではないか」との仮説を導く。

開発と高度成長は利権と便利さをもたらしたが、その影で自然も大きく失われた。

もう、スローライフで良いのではなかろうか。

☆

残念ながら報告された2題からは、江戸前のはぜ釣りに対する、よしさんの小さな疑問は晴れなかった。

ディスカッションの残り時間が少なくなり、その場で話題にできなかったから、ここに概略を記しておこう。

当日、よしさんが会場に持参した本の1冊は『釣楽』水上梅彦・1926(大正15)年08月刊の、アテネ書房復刻本である。

『釣楽』の「上総夷隅川の沙魚釣」(233ページ)には、

「是れまで東京の沙魚釣は西は鶴見、羽田の方面より東は千葉寒川、船橋、浦安、中川尻までも出漁するも、

多年濫獲暴採の結果香しき釣績挙がり難いので、遠征の情禁じ難く、土曜日の午後両国駅を発して上総に向った。」とあり、

台風一過の夷隅川「三軒屋前」の枯れ蘆の間で「入れ引きの有様」となった様子が描かれている。

よしさんの地元・千葉寒川・登戸・稲毛界隈の浜で、1961(昭和36)年にハゼは入れ食いで釣れた記憶がある。

もっと古い時代、大正年間の江戸前で、多年乱獲の結果、ハゼの釣果が思わしくなかったという記述が、腑に落ちない。

はたして、大正年間の江戸前で、ハゼは多年乱獲されていたのか、報告者の見解を伺ってみたかった。

※次回、第12回釣り問題研究会(2007年04月21日・土曜)は、よしさんが『亀山湖の釣り場づくり』を報告予定、

諸兄もぜひ、亀山湖の未来を語りに、ご参加下さい。

亀山湖F.コテージつばきもとインストラクター よしさん