[整理番号:0110]

ワカサギに明け暮れる、よしさんの2006年

【前半】

★千葉県亀山湖へ、ワカサギ受精卵ふ化装置の建設導入

ちょうど1年前2005年12月に、よしさんは小櫃川漁業協同組合殿向・ワカサギ受精卵ふ化装置(3000万粒収容)の

システム設計をしていた。

東京湾に注ぐ小櫃川と、上流の亀山湖・笹川湖を擁する小櫃川漁業協同組合の本拠地・亀山湖畔

(亀山ダム貯水池=人造湖・湖面標高・常時満水位EL80.6m)の

亀山水産センターが、ワカサギ受精卵ふ化装置の導入建設予定地であった。

設計条件の2大特徴は、

○ふ化用水は、ダムの湖水を原水として使用すること

○大きく変動するダム湖面と、台地上のGLの比高が約10mあること

上記2点であった。

最大のネック、ダムの湖水を原水として使用することに対しては、濁度処理のため、

複層式重力ろ過器2基を設置した。

一流メーカー製ろ過器購入資金がないのは明白だから、缶体・上部配水機構・下部集水機構・ろ材選定等随所にアイデアを凝らした、

よしさんのオリジナル設計である。

既設ポンプ能力・必要処理水量計算・ろ過面積計算・ベッド厚み等、細々としたチェック

も、水処理プラントエンジニアリング会社を卒業したよしさんには、お手の物。

正月早々、時の組合長理事により「ワカサギ受精卵ふ化装置導入プロジェクトチーム会議」

が召集され、よしさんは「導入プロジェクトチーム・リーダー」を任命された。

亀山湖釣舟協会全店の尽力で、2006年03月、ほぼ設計通りのワカサギ受精卵ふ化装置が完成し、網走湖産

ワカサギ受精卵の受入準備が整った。

2006年04月からの運用に、よしさんは立ち会っていないが、それなりの効果を得たことは、ご同慶の至りである。

【謝辞】

タイミングが遅くなって恐縮であるが、総論を特別講義頂いた東京海洋大学工藤貴史先生、先行例をご教示頂いた霞ケ浦漁業協同組合連合会

羽生誠会長様・小貫勉総括主任様と小沼水産株式会社小沼秀雄代表取締役様、先行設備公開・ノウハウをご教示頂いた

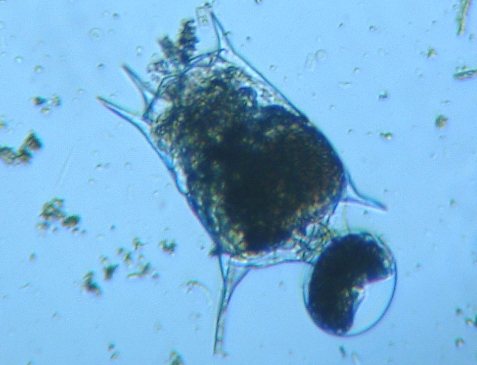

芦之湖漁業協同組合大場基夫組合長様・橘川宗彦事務局長様、プランクトン観察指導をご教示頂いた千葉県水産総合研究

センター内水面水産研究所藍憲一郎上席研究員様他お世話になった方々に、「元・導入プロジェクトチーム・リーダー」として、

この場を借りて、亀山湖における成果のお礼を申し上げます。

採取:牛久沼西谷田川にて ツボワムシ属 Brachionus calyciflorus

【後半】

★亀山湖・牛久沼のプランクトン調査

卵から仔魚が「ふ出」し、湖水に入れば、それで無事放流事業が終了したと思う人がいるかも知れないが、

それは(灰色よりも)黒に近い仮説である。

なぜなら、仔魚は数日後から餌をとらなくてはならず、初期餌料となる湖水中の動物プランクトンの有無が

仔魚の生残に大きくかかわるからである。

もし、初期餌料がなければ、ふ化仔魚は最初の段階で(人目につかず水底で)餓死してしまう。

少なくとも春から夏まで、可能なら年間を通じて、湖水中の動物プランクトンの有無を

チェックしなければならぬ所以である。

動物プランクトンの大きさも多種あって、ワカサギの成長段階(口径)に応じたサイズの

動物プランクトンが次々に出現することが必須となる。

初期に大型の動物プランクトンが多くいても、ワカサギ仔稚魚の口に入らぬ大きさでは意味がないことは、理解頂けるだろう。

動物プランクトン間にも、食物連鎖・捕食、競合、あるいは生息環境の好み(水質)があるようで、

それは水域内ならどこでも同一の動物プランクトンが存在することを、示してはいない。

従って、プランクトン調査を通じ、よりワカサギ仔稚魚に有利な、ふ化増殖エリアを探索する努力も求められる。

何十年と湖畔に住んでいる者であっても、そこに生息する動物プランクトンを自ら採取し顕微鏡観察できる

設備と能力、また必要性を感じ、熱意を併せ持つ人は、ほとんどいないようだ。

イワナ・ヤマメ・ニジマス・アユ・ウナギ・フナ・コイ等、

魚を購入して放すことこそ放流事業と信じている人にとって、ワカサギもまた、受精卵を付着させた「シュロ枠」を

湖水に浮かべておくだけで事足りるものという認識ではあるまいか。

水生菌に侵され、泥をかぶり、卵が早々に脱落したのかも知れない。

「シュロ枠」の卵がなくなったから、ふ化したであろうという推定で進めるような従来法では、

春から秋までの半年間が完全なブラインドとなり、初冬にワカサギの成魚を期待するのは無理がある。

ふ化仔魚の目視確認を、根拠にすべきである。

法人格で事業として、本気でワカサギ受精卵放流事業に取組むなら、従来の「粗放漁業」を見直し、

その都度マイルストーンを確認しながら、事業展開のできる手法へ転換すべきである。

同時に、水質指標・水処理技術・プランクトンにも目を向けるべきではないかと、よしさんは憂慮する。

★茨城県牛久沼へ、ワカサギ受精卵ふ化装置の建設導入

先ごろ、再びワカサギ受精卵ふ化装置のシステム設計を終えた。

古鬼怒湾の一角を構成した、牛久沼を擁する牛久沼漁業協同組合の要請によるものである。

今回のよしさんの設計は、海跡湖・自然成因湖沼である牛久沼の自然勾配を生かした、

最少投下資金による最大効果(初期3000万粒〜拡張5000万粒収容)への挑戦が、テーマとなった。

弱小規模漁協でも、これだけ可能性があることを示したい。

来シーズンの牛久沼に、ご期待あれ。

2007年もまた、ワカサギに明け、ワカサギに暮れる予感がする。

実りある年にしたいものだ。

牛久沼漁業協同組合顧問 よしさん