[整理番号:0108]

よしさん流、プランクトンの同定

「がっちゃん」さんからの質問

よしさんのHP、少し拝見させていただきました。

詳しく調べていらっしゃるのに感服しました。

特にプランクトンの話はとても興味をもちました。

プランクトンの同定は難しそうですが、おもしろそうですね。

これは形態のみから同定しているのですか?

Posted by がっちゃん at 2006年09月13日 00:50

「よしさん」からの回答

「がっちゃん」さん、

プランクトンの同定は、簡単であり難儀であり、楽しくて苦しく、

お金と時間が少なくても多くても可能です。

本欄では長くなりますので、追って、「ザ・レイクチャンプ」(ODL・トーク)に、

回答を掲載したく思います。

しばらく、お待ちください。

Posted by よしさん at 2006年09月13日 09:41

と、過日、こんなヤリトリが

「亀山湖よしさん」

であった。

そこで今回は、亀山湖(千葉県君津市)・雄蛇ケ池(千葉県東金市)・牛久沼(茨城県)等においてプランクトン採取後の、

「よしさん流、プランクトンの同定」を報告しよう。

第1に、よしさんの設備を理解頂こう。

よしさんの顕微鏡撮影システムは、顕微鏡とデジタルカメラの2部分から成る。

顕微鏡部は、オリンパス社製旧式光学顕微鏡(3鏡筒タイプ)で、光源部は顕微鏡専門家により

白色発光ダイオード9灯式へ改造してもらった。

デジタルカメラ部は、富士写真フイルム社製で、これも顕微鏡撮影専用にデジタルカメラ専門家により

改造してもらった(だからこのデジタルカメラでは、風景・人物等の一般撮影はできません)。

双眼で見る顕微鏡の第3の筒に、デジタルカメラが接続され、デジタルカメラのファインダーで見たサンプルが

撮影できる仕掛けは、ありがたい。

大勢で観察したい時には、もちろんテレビ等にも映せる機能を有し、動画撮影もこなせる。

第2に、水場から顕微鏡への手順を理解願いたい。

現地で採取直後に、岸辺やボート上で、ホルマリン5%溶液を用いプランクトンを固定する。

持帰ったサンプルから、スポイトで1〜2滴をスライドグラスに載せ、

顕微鏡で観察すれば、文字通り別次元の世界が広がる。

第3には、いよいよ顕微鏡で観察の場面を報告しよう。

顕微鏡下の世界に出現する、動物プランクトン(原生動物も含む)・植物プランクトン・細菌類・

水生昆虫の幼虫類・藻の切れ端・底泥・ゴミ・魚卵・仔魚・得体知れずを、その都度、同定資料と比較検討していては、

仕事が進まない。

夏季なら部屋のエアコンで、冬季なら部屋のファンヒーターで、スライドグラス上の水分が蒸発し、

哀れなサンプルの干物に成り果ててしまうからだ。

よしさんは、発見・観察したサンプルを、撮影してしまう。

見慣れたオナガミジンコなら全体を2〜3カット。

ゾウミジンコは全体を2〜3カットと、種の特定のために、額毛の位置が吻端に接しているかの

判定の可能な細部のクローズアップを2〜3カット。

ケンミジンコ類は大型であることと、季節別抱卵数のカウントのため、体の上下に分け撮影することもある。

ノロなら雌雄判定に欠かせない頭部の第1触覚部を、2〜3カット撮影することも肝要。etc。

つまるところ、動物プランクトンにせよ植物プランクトンにせよ、科や属によって種を同定するための微細な特徴が

あるばかりでなく、時としてその微細な特徴が特定水域に限って変異するというケースが見受けられる

等、トコトン深くも楽しめるのが同定という仕事(らしい)。

もちろん観察したサンプルは、採取年月日・場所等を記した密閉サンプルケースに戻し、保存する。

サンプルは貴重な証拠で、必要なら後日再び観察することが可能な状態で保存することが、

科学的態度を持つ発表者の最低ルールと教えられた。

撮影時に、顕微鏡観察と自身の知見で種を同定できなかったサンプルが問題になる。

撮影した画像をパソコンに移し、モニターの大画面で改めて観察し、手持ちの同定資料と比較検討しつつ同定してゆく。

よしさんは、まだまだ駆け出しだから、

動物プランクトン類も、はるかに小さな植物プランクトン類も、まるで自信なし。

1種づつ、観察した事実に基づいて、石橋をたたいて渡るしか方法はあるまい。

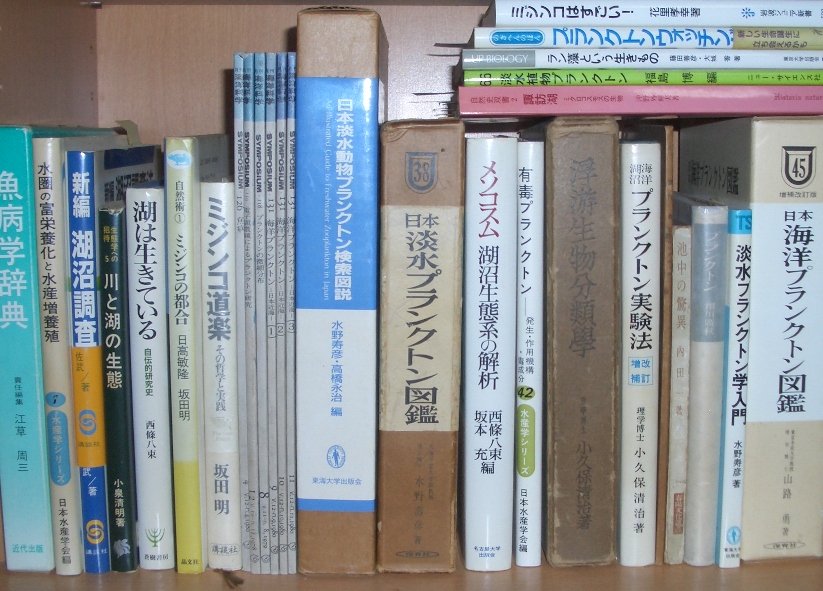

【よしさんの、プランクトン関係書籍】

同定にはプランクトン図鑑類が必要で、お手軽コースなら「日本淡水プランクトン図鑑(保育社)」価格3〜4千円程度。

本格的コースなら「日本淡水動物プランクトン検索図説(東海大学出版会)」価格1万7千円〜1万9千円程度。

個人研究にあれもこれもは、破産にご用心あれ。

【よしさんの、プランクトン関係書籍】

同定にはプランクトン図鑑類が必要で、お手軽コースなら「日本淡水プランクトン図鑑(保育社)」価格3〜4千円程度。

本格的コースなら「日本淡水動物プランクトン検索図説(東海大学出版会)」価格1万7千円〜1万9千円程度。

個人研究にあれもこれもは、破産にご用心あれ。

観察はしたものの、手持ちの同定資料と比較検討しても、種はおろか属も不明などの事態は、日常茶飯なのだ。

しかし、確証が観察できないのに、種を決め付ける態度は、好ましくない。

よしさんの場合、使用機材も汎用で対物レンズの解析能も知れたもの。

例えば、「亀山湖ワカサギ情報」

で報告した、

「アオコとは(雄蛇ケ池における2006年の事例)」

に掲載した植物プランクトン、藍藻類のミクロキスティス属の1種

Microcystis aeruginosa の直径は3〜4ミクロンである。

その3〜4ミクロンが、ゴマ粒大の点に写る機材を使用しているなら、種の同定などできる相談ではない。

3〜4ミクロンが、ゴルフボール大の球に写っていて、かつ鮮明なら、細胞の中が観察でき、

「やや赤く見えるのがガス胞で、これが浮力の原因だな」と理解できるだろう(前記掲載の高倍率写真をジィ〜ッと、ご覧ください)。

自分の目で確認した、事実に基づく報告のみが求められ、

証拠・根拠の示せないフィクションの羅列は、発表者自身の信用を失墜させる恥であることを理解しよう。

プランクトンを同定し、ある程度の分量になった観察データを解析し、特定の水域における生態系(特に魚類との関係)の解明を

目的に研究している、よしさんの場合は、属レベルの判定を目標にすれば、まずまず実用的と考えている。

種まで特定し、同定できなくても、恥ではない。

だから、属さえも不明なら科、科も不明なら目レベルで撤退し、記録すれば良い。

判明した段階を明記し、それ以下の分類は、むしろ「種類は不明」「不詳」と発表することが、正しい態度であり、信頼され得るデータと呼べよう。

例えば、繊毛虫門のキネトフラグミノフォーラ綱・貧膜口綱・多膜口綱の各目科属や、

肉質鞭毛虫門の葉状根足虫綱・糸状根足虫綱・果粒根足虫綱の各目科属、という連中(アメーバ目も含まれます)がいる。

いったい何なのよ、と言いたくなること必定の奇妙さ、姿のトンデモぶり。

こんなの同定できるのぉ、あぁ・・。

従って、「プランクトンの同定は、簡単であり難儀であり、楽しくて苦しく、

お金と時間が少なくても多くても可能」という回答は成立するであろう。

釣り人は、おおよその水域で見かけるけれど、プランクトン・ウォッチャーに出会うことは稀なことだ。

まして、釣り人であり、且つ、プランクトン・ウォッチャーでもある人を、よしさんはまだ知らない。

本稿がトリガーになり、プランクトンに興味を持つにとどまらず、プランクトンの観察・同定を自分でする釣り人が

各地域に誕生し、それぞれのホームレイクにおける研究成果を公表するようになればイイナと思う。

上手に刺激し、よしさん好みの宿題を与えてくださった「がっちゃん」さんに感謝したい。