|

第7回〜第8回釣り問題研究会参加報告

第7回釣り問題研究会は、2006年03月25日(土)ソメイヨシノ満開の東京海洋大学にて「内水面における遊漁制度の未来」を統一テーマとし、

①『内水面における遊漁制度と費用負担』 桜井政和(水産庁釣人専門官)氏

②『ブリティッシュコロンビア州における遊漁規則の現状』 大串伸吾(玉川大学農学部生物資源学科)氏

の2題が発表された。

桜井さんの発表は、外交ルートを通じた主要国の遊漁制度(海面と内水面)調査結果の概要紹介に始まり、

討議に際して「ライセンス制度」の仮定義をした上で、国内既存制度との整合をいかにして図って行くか、

施策の選択肢として今後も検討を進める必要がある、というものであった。

☆

外国の遊漁制度では、内水面における漁業は認められていない、つまり内水面は遊漁のみとする国(ニュージーランド・アルゼンチン)もあり、

諸外国には諸外国に即した民族の考え方や家庭の事情があり、そのまま日本に当てはめるには相当な無理があるようだ。

大串さんは、カナダBC州における淡水域遊漁規則の詳細を発表された。

BC州全体の規則あり、さらに地域ごとの規則あり、

これでもかと言わんばかりの微に入り細に入った、釣り人への規則・規制と共に、100年の実績を有する

Conservation Officer(野生生物と人間社会の衝突対処官)や、Fishery Officer、ParkRanger等に代表される

充実した監視と権限のフォロー体制に驚かされた。

トラウト類を中心に魚をいつ、どこへ、何尾放流したのかも、政府のwebサイトFish Wizardで即座に解かる仕組みは感嘆ものである。

☆

彼我の価値判断基準と考え方の相違を知る、良い機会であった。

日本でも魚を始めとする野生生物を管掌する行政組織(ex野生生物省)を、環境省等から所管変えし創設すべき時期ではないかと、よしさんは考える。

BC州における遊漁の詳細を知りたい方は(簡単な英文です)↓

BRITISH COLUMBIA Fish Wizard

(別窓が開きます・再読込ボタンを押すよう指示される場合もあります)

「遊漁制度について」のまとめは、東京海洋大学工藤先生が司会進行された。

具体的には、個別施策(種苗放流・釣り桟橋等の施設整備・遊漁関係調査統計・ルールマナー啓発・釣り場管理の徹底と適正化・他)

の実施を考える時、費用と制度のどちらを優先して手当てされることが必要であるか。

釣り人一人一人が何を希望するのか、

釣り人が何を求め、何を実現したいのか、実現のための相応の負担をどこまで許容するか(できるか)、が検討の方向とポイントと見た。

第8回釣り問題研究会は、2006年06月24日(土)東京海洋大学にて「スズキ釣りの未来」を統一テーマとし、

①『東京湾における漁業と遊漁によるスズキ資源利用の歴史と現状』 本間俊輔(東京海洋大学OB)氏

②『釣り人による標識放流−タグ&リリース−を通した東京湾のスズキとの関わり』

若林 務(NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会)氏

③『スズキ釣りを通した新たな試み〜「鱸祭り」と水辺の開放』

榎本 茂(ラパラフィールドテスター・NPO法人海塾代表)氏

の3題が発表された。

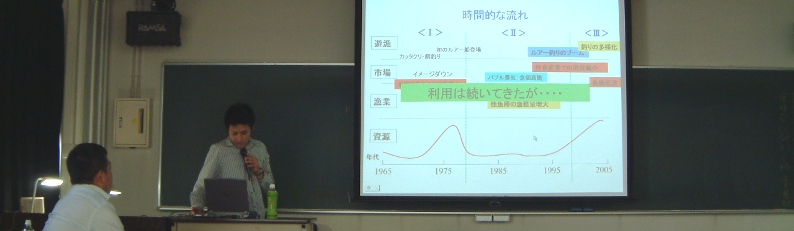

本間さんの図示した、東京湾におけるスズキ漁獲量グラフでは、1975年に多獲されていたスズキは

1990年に低調になり、その後1997年〜2001年に再び多く漁獲されているという、

利用の歴史面の変遷が理解できた。

遊漁船利用者数の変遷や、

東京湾内漁業面で(大衆魚として、高級魚として)地産地消の推進、遊漁では食べるための釣りからゲーム性重視へと将来の利用を展望された。

☆

シーバスも釣る、よしさんは、

スズキ資源が自然繁殖にもかかわらず、それなりに継続的に利用されていることを心強く、嬉しく思った。

若林さんは、タグ&リリース実績の中から337尾を解析し、4尾を除く333尾が東京湾内で再捕された結果を発表された。

リリースされた場所に戻ってきたかを含めた東京湾のスズキの移動はもちろん、

再捕期間の長い事例(産卵期間をまたぐ)からは産卵期の移動まで、窺い知れるものであった。

さらに、1992年〜2005年に開催された「東京ベイシーバスゲームフェスティバル」からは、

サイズ毎の尾数と割合も解析されている。

例えば、総数6903尾中、叉長81cm以上の大型魚は8尾(概略1000尾に1尾の確率)と、大物狙いの釣り人が

意外性を感じるような内容もあった。

☆

再捕率0.87%と気の遠くなるタグ&リリース量だが、スズキがエリア居つきの地魚であることが裏付られた。

地道な調査に敬意を表したい。

タグ&リリースをしたい、標識魚を釣った、もっと詳細を知りたい方は↓

JGFA(NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会・別窓が開きます)

榎本さんは、大都会の足元・芝浦運河を中心とした、活動内容を発表された。

フィッシングイベント(芝浦運河祭り)では、「都知事賞」や「港区長賞」を設定し、東京の海の豊かさを証明しつつ、

海を綺麗にするために長年努力を続けてきた行政・建設会社を大いに評価した。

水辺の生き物の棲みか作りプロジェクトでは、カニの好む「カニ護岸」と汐入干潟機能を持つ「汐入干潟護岸」を組み合わせた

実物護岸での実験状況が映像で報告された。

☆

NPO法人らしい、

フィールドに合致した様様な手法を通じての環境整備に、啓発され得るものが多々あった。

榎本さんの活動詳細を知りたい方は↓

ブログ Tokyo Bay Life (別窓が開きます)

☆

釣果情報(個人・団体)は集積され利用されるべきとの思いから、よしさんは「ザ・レイクチャンプ」を運営してきた。

「Fish Wizard」には充実度で遠く及ばないものの、ある部分のポリシーは共通であることが解かった。

釣りをグローバルに展望したい、

釣りに関する自身の固定観念を打破したい、少なからぬ衝撃を受けてみたい諸兄に、

釣り問題研究会への参加をお勧めしたい。

|